Was ist ADHS?

Was ist ADHS und wie äußert es sich bei Kindern? Wir erläutern die häufigsten Symptome und informieren über die Ursachen und das Auftreten der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.

Die Expertin zum Thema

Dr. Renate Quarg

Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

ServiceCenter AOK-Clarimedis

Definition und Begriffsklärung: Was ist ADHS?

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung – kurz ADHS – ist eine der häufigsten neurobiologischen Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie ist gekennzeichnet durch Symptome wie Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität.

Für die Diagnose ADHS bei Kindern sind über die oben genannten Symptome hinaus zusätzliche Kriterien wichtig, wie etwa die Dauer sowie die Stärke der Beeinträchtigung im Alltag. Psychische Auffälligkeiten können bereits im frühen Kindesalter beginnen, doch eine sichere Diagnose ist oft erst ab einem gewissen Alter möglich, frühstens ab drei Jahren. Meist wird die Diagnose aber erst mit Schuleintritt gestellt, da sie davor noch recht unzuverlässig ist. Auch im Erwachsenenalter besteht ADHS fort; die Herausforderungen äußern sich dann jedoch oft in anderen Bereichen.

Symptome und Krankheitsbild

Zu ADHS gehören drei typische Kernsymptome:

- Aufmerksamkeitsstörungen: Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind meist leicht ablenkbar, es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren und strukturiert Aufgaben zu erledigen, sie wirken häufig abwesend, vergessen Dinge oder machen Flüchtigkeitsfehler. Bei Gesprächen oder in der Schule schweifen ihre Gedanken oft ab und vielfach haben sie Schwierigkeiten, begonnene Aufgaben, Spiele oder andere Beschäftigungen zu beenden.

- Hyperaktivität: Betroffene zeigen häufig eine äußere Unruhe (wie das klassische „Zappeln“) und einen ausgeprägten Rede- und Bewegungsdrang. Im Jugend- und Erwachsenenalter kann sich das Symptom zu innerer Unruhe oder Nervosität entwickeln, gerade bei Mädchen häufig auch schon früher.

- Impulsivität: Anzeichen hierfür sind unbedachtes Handeln, kurze, heftige Wutausbrüche, starke Emotionen, schnelle Stimmungsschwankungen und Risikofreude. Viele Betroffene fallen anderen schnell ins Wort oder zeigen Schwierigkeiten im Sozialverhalten. Mit zunehmendem Alter lernen die meisten, mit diesen Impulsen besser umzugehen.

Hinzu kommen häufig begleitende Symptome wie zum Beispiel Reizbarkeit, Vergesslichkeit, Unordnung, eine niedrige Frustrationstoleranz, Gefühlschaos und Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche, Aggressivität, trotziges Verhalten und Lernschwierigkeiten oder Herausforderungen in der Alltagsorganisation.

Wie stark die einzelnen Symptome ausgeprägt sind, kann individuell und altersbedingt ganz unterschiedlich sein. Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen drei Typen: dem hyperaktiv-impulsiven Typ (dem sogenannten „Zappelphilipp“), dem unaufmerksamen Typ und dem Mischtyp. Neben den eindeutig zuzuordnenden Formen von ADHS bei Kindern gibt es aber auch Grenzfälle, die schwieriger zu beurteilen sind.

Zudem geht ADHS in vielen Fällen mit Begleiterkrankungen einher. Die in der Studie befragten Eltern, deren Kind von ADHS betroffen ist oder bei deren Kind der Verdacht auf ADHS besteht, berichten vor allem von Beobachtungen, die medizinisch als psychische Erkrankungen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Intelligenzstörungen oder Entwicklungsstörungen einzuordnen sind.

Bei Betroffenen kann das zu Stigmatisierung und mangelnder Akzeptanz in der Gesellschaft führen. Aufgrund all dieser Faktoren ist es besonders wichtig, Kinder und Jugendliche mit ADHS früh und gezielt zu fördern und zu unterstützen.

Auftreten und Häufigkeit von ADHS

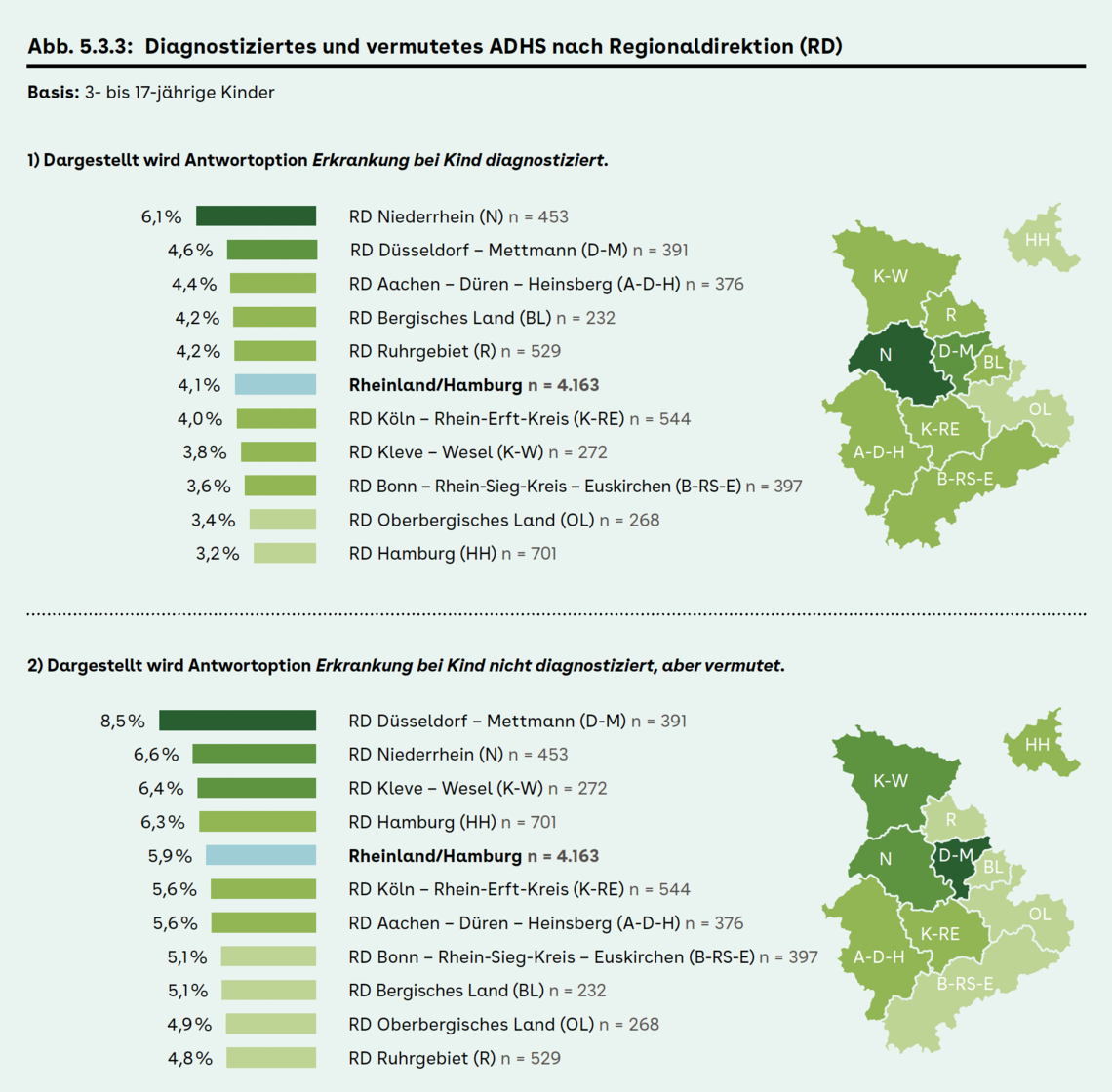

In Deutschland haben 4,4 Prozent der Drei- bis 17-jährigen Kinder eine ADHS-Diagnose. Im Rheinland und in Hamburg sind es vier Prozent – das ergab eine von der AOK Rheinland/Hamburg beauftragte Studie (Kindergesundheitsatlas). Bei weiteren sechs Prozent vermuten die befragten Eltern, dass ihr Kind an ADHS erkranken oder erkrankt sein könnte.

Dabei zeigen sich einige regionale Unterschiede: In der Region Niederrhein etwa geben überdurchschnittlich viele Eltern an, dass ihr Kind eine ADHS-Diagnose hat (6,1 %). In der Region Düsseldorf-Mettmann vermuten überdurchschnittlich viele Eltern (8,5 %), dass ihr Kind an ADHS erkranken könnte oder bereits erkrankt ist.

ADHS zeigt sich in den meisten Fällen spätestens beim Eintritt in die Schule. Im Alltag treten die Symptome regelmäßig in unterschiedlichen Lebensbereichen, zum Beispiel in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule und im Kontakt mit Gleichaltrigen auf. Bei Jugendlichen können sich die Symptome im Vergleich zum Kindesalter verändern oder die Kernsymptome anders ausgeprägt sein. Typisch sind dann oft eher verstärkte Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten und Aufschieberitis (Prokrastination).

Allgemein ist zu beobachten, dass mehr Jungen als Mädchen betroffen sind. Allerdings wird die Krankheit bei vielen Mädchen und Frauen auch erst spät oder gar nicht erkannt, da die Symptome häufig ein wenig anders sind als bei Jungen.

Ursachen von ADHS

ADHS ist eine komplexe neurobiologische Entwicklungsstörung und eine Form der Neurodiversität. Menschen mit ADHS werden als neurodivergent bezeichnet.

Die genauen Ursachen von ADHS sind noch nicht vollständig geklärt, Experten nehmen jedoch an, dass stets ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren zur Entstehung beiträgt, darunter genetische, neurobiologische und Umweltfaktoren. Auch die Neurodiversitätsbewegung plädiert für ein solches bio-psycho-soziales Verständnis von ADHS.

Genetische Faktoren und Vererbung

Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von ADHS ist die genetische Veranlagung. Studien zeigen, dass ADHS in Familien gehäuft auftritt. Sie kann von Eltern an ihre Kinder vererbt werden, das muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Es gibt nicht nur ein einziges Gen, das für die Entstehung von ADHS verantwortlich ist, bestimmte Gene können das Risiko für diese jedoch erhöhen.

Neurobiologische Einflüsse

Bei Menschen mit ADHS ist das Gleichgewicht der Botenstoffe (Neurotransmitter) im Gehirn verändert. Besonders auffällig ist ein Mangel an Dopamin, dem sogenannten „Glückshormon“. Dieser Dopaminmangel tritt genau in den Gehirnregionen auf, die auch für Gedächtnis- und Lernfunktion von Bedeutung sind. Außerdem gibt es wissenschaftliche Belege für die späte Reifung des Frontallappens im Hirn, der für exekutive Funktionen zuständig ist.

Umweltfaktoren und pränatale Risiken

Inwieweit Umweltfaktoren das Risiko für ADHS beeinflussen, ist noch nicht ausreichend belegt. Vermutet und untersucht wird aber ein Zusammenhang etwa mit Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft, einem sehr niedrigen Geburtsgewicht des Kindes oder Problemen bei der Geburt, Reizüberflutung bei gleichzeitigem Bewegungsmangel sowie bestimmten Lebensmitteln wie künstlichen Farbstoffen und Konservierungsmitteln. Wichtig ist, zu betonen, dass diese Faktoren allein nicht zwangsläufig zu ADHS führen, sondern immer in Kombination mit genetischer Veranlagung wirken.

Mythen und Fehlinformationen über Ursachen

Es existieren zahlreiche Mythen rund um ADHS, beispielsweise dass die Störung durch schlechte Erziehung, übermäßigen Fernsehkonsum oder den Verzehr von Zucker verursacht wird. Diese Annahmen sind wissenschaftlich nicht bewiesen. Im Gegenteil können Fehlinformationen wie diese dazu führen, dass Betroffene und ihre Familien weiter stigmatisiert werden und nicht die notwendige Unterstützung erhalten.