Medien, Stress und Gesundheit: Wenn Medienkonsum Kinder krank macht

Gaming, Streaming, Social Media: Der digitale Alltag prägt unsere Kinder wie nie zuvor. Doch ab wann wird aus Mediennutzung ein Gesundheitsrisiko? Eltern brauchen klare Orientierung.

Die Expertin zum Thema

Kristin Langer

Medienpädagogin und Mediencoach bei der Initiative SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.

Kinder in der digitalen Welt

Digitale Medien prägen die Kindheit von heute, und die Bildschirmzeit steigt mit jedem Lebensjahr. Online-Unterricht, digitale Treffen mit Freunden, Gaming als Zeitvertreib – das ist für viele Familien zur Normalität geworden. Heute konkurrieren Tablet, Smartphone, Spielkonsole und Smart-TV permanent um die Aufmerksamkeit unserer Kinder. Dabei verschwimmen die Grenzen: Ist die YouTube-Doku noch Lernen? Macht das Lernspiel wirklich schlauer? Wo hört sinnvolle Nutzung auf und wo beginnt problematischer Konsum?

Was passiert im Körper beim Medienkonsum?

Bildschirme beeinflussen den Körper direkt. Das blaue Licht hemmt die Melatonin-Produktion – das Hormon, das müde macht. Die Folge: Kinder kommen abends schwer zur Ruhe. Gleichzeitig schüttet das Gehirn beim Gaming oder bei der Social-Media-Nutzung Dopamin aus. Dieser Botenstoff aktiviert das Belohnungszentrum und macht Lust auf mehr.

Bei Reizüberflutung produziert der Körper Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin. Der Organismus bleibt in Alarmbereitschaft. Besonders problematisch: Digitale Medien nutzen gezielt psychologische Mechanismen. Likes, Level-Aufstiege und Belohnungen wirken als Mittel, um Verhalten zu festigen.

Diese biologischen Prozesse sind normal; kritisch wird es erst, wenn sie überhandnehmen. Doch woran erkennen Eltern, dass die Grenze überschritten ist?

Warnsignale erkennen: Wann wird Medienkonsum problematisch?

Laut dem aktuellen Kindergesundheitsatlas der AOK Rheinland/Hamburg kommt es nicht nur darauf an, wie lange ein Kind vor dem Bildschirm sitzt; entscheidend sind auch die Inhalte der genutzten Medien sowie ihre Wirkung. Problematisch wird es, wenn Freunde, Hobbys oder Schulaufgaben zu kurz kommen und beim Kind körperliche oder psychische Veränderungen festzustellen sind. Spätestens dann sollten Eltern eingreifen und gemeinsam mit dem Kind nach Lösungen suchen.

Körperliche Symptome zeigen sich oft zuerst

- Kopfschmerzen: Vielnutzer klagen über regelmäßige Kopfschmerzen.

- Schlafstörungen: Einschlafprobleme sowie Tagesmüdigkeit durch nächtliches Daddeln. Jedes dritte Kind mit hohem Medienkonsum schläft schlecht.

- Bewegungsapparat: Nackenverspannungen, Rückenschmerzen und der "Handydaumen" durch Fehlhaltungen

- Gewichtszunahme: Bewegungsmangel, kombiniert mit dem Snacken nebenbei, erhöht das Risiko für Übergewicht.

- Sehstörungen: Trockene, brennende Augen entstehen durch reduziertes Blinzeln. Ständige Naharbeit am Bildschirm fördert nachweislich Kurzsichtigkeit.

Verhaltensänderungen als deutliche Alarmzeichen

Die Reizüberflutung kann das kindliche Nervensystem überfordern. Viele Kinder werden unruhig und gereizt, wenn die Medienzeit endet. Hobbys, Sport und Freunde können in den Hintergrund rücken. Oft leiden die Schulleistungen, Hausaufgaben bleiben liegen. Bei Medienentzug kann es zu heftigen Wutausbrüchen kommen. Das ständige Verlangen nach "nur noch fünf Minuten" droht den Alltag zu dominieren. Heimliche Nutzung nachts oder Lügen über die tatsächliche Bildschirmzeit können sich häufen.

Soziale Isolation entwickelt sich schleichend

Manche Kinder ersetzen reale Freundschaften durch Online-Kontakte und empfinden Familienaktivitäten zunehmend als lästig. Sie ziehen sich möglicherweise immer mehr zurück. FOMO – die Angst, (online) etwas zu verpassen – kann den Tagesablauf bestimmen. Häufig entwickeln sich Stimmungsschwankungen sowie Konzentrationsprobleme in der Schule.

Zeit zu handeln, wenn:

- Andere Aktivitäten komplett vernachlässigt werden

- Heimliche Mediennutzung nachts oder in der Schule zunimmt

- Konzentrationsprobleme in der Schule auftreten

- Stimmungsschwankungen mit der Mediennutzung zusammenhängen

- Wiederkehrende körperliche Beschwerden (Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Augenbeschwerden) auftreten

Verschiedene Medien, verschiedene Risiken

Die Warnsignale können, je nach Art der Mediennutzung, unterschiedlich ausfallen. Denn nicht alle Bildschirmaktivitäten wirken gleich. Jedes Medium hat seine eigenen Mechanismen und damit auch Gefahren, die Eltern kennen sollten. Ein genauer Blick hilft, die richtigen Schwerpunkte bei der Medienerziehung zu setzen.

- Gaming: Online-Spiele bergen hohes Suchtpotenzial. Die Kombination aus sozialer Komponente, Wettkampf und Vorteilen durch In-Game-Käufe macht sie besonders attraktiv.

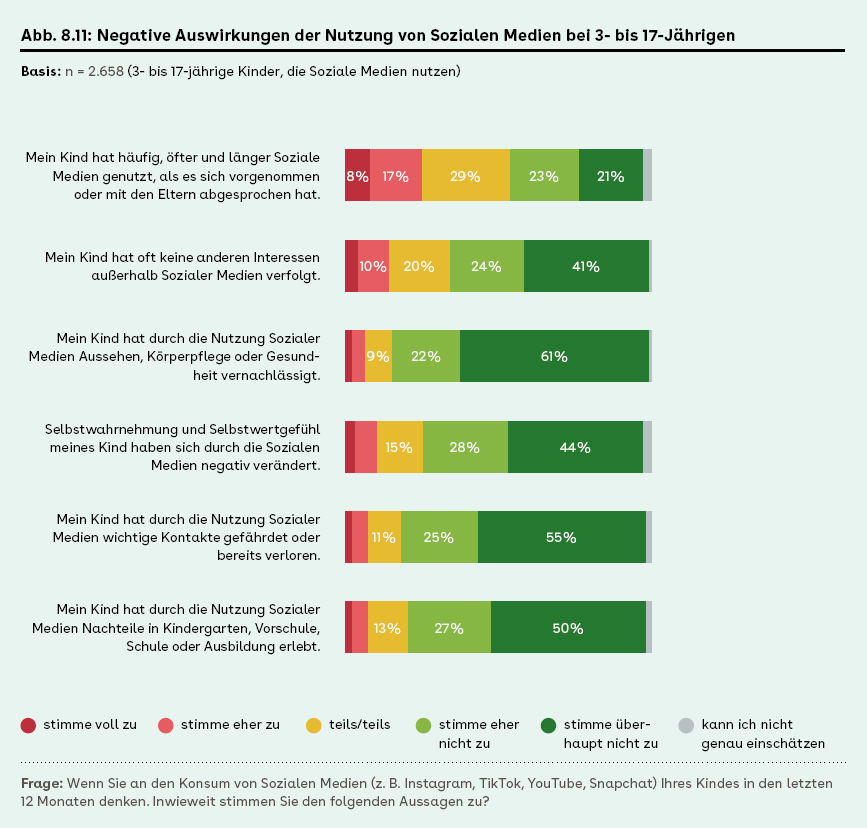

- Social Media: Viele Inhalte auf Instagram, TikTok und Snapchat setzen Kinder unter Druck. Influencer prägen unrealistische Körperbilder; der ständige Vergleich mit geschönten Bildern schadet dem Selbstwertgefühl vieler Kinder und Jugendlicher und die Anzahl an Likes wird zum Maßstab für den Selbstwert.

- Streaming: Netflix, YouTube und Co fördern Binge-Watching. Autoplay-Funktionen und Cliffhanger halten Kinder vor dem Bildschirm, wodurch passive Berieselung oft aktive Freizeitgestaltung ersetzt.

Gesunde Balance finden: praktische Tipps für Familien

Diese Risiken bedeuten nicht, dass Medien grundsätzlich schädlich sind. Mit den richtigen Strategien können Eltern ihren Kindern einen bewussten Medienkonsum nahelegen und als Familie eine gesunde Balance finden.

- Altersgerechte Medienzeiten und Regeln etablieren: Tipps gibt es in diesem Artikel.

- Strategien gegen Mobbing im Netz: Hier erfährst du mehr.

Wenn Warnsignale sich häufen und Familienregeln nicht greifen, ist professionelle Unterstützung sinnvoll. Die AOK bietet konkrete Hilfe: Der Familiencoach Kinderängste unterstützt bei medienbedingten Ängsten.

Fazit: bewusst statt besorgt

Trotz aller Risiken: Digitale Medien sind nicht immer nur der Feind, sie bieten auch Chancen. Sie fördern technische Kompetenzen, ermöglichen kreatives Lernen und helfen dabei, den Kontakt zu Freunden zu halten – und sie gehören heute zur Lebenswelt unserer Kinder. Die Herausforderung liegt darin, die positiven Aspekte zu nutzen und die Risiken zu minimieren. Das erfordert Balance: aufmerksame Begleitung statt strikter Verbote, klare Regeln statt Beliebigkeit. Kinder brauchen Unterstützung beim Erlernen von Medienkompetenz. So wird aus digitaler Faszination eine Zukunftskompetenz – gesund und selbstbestimmt.

Elternpodcast Kleine Körper. Große Fragen – Folge: Spiel, Spaß – Suchtgefahr? Wie Eltern Gaming gut begleiten

Wie viel Zocken ist okay – und wann wird’s zu viel? In dieser Folge sprechen wir mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Daniel Illy über die Wirkung von Computerspielen auf das kindliche Gehirn. Wir klären, was beim Zocken im Körper passiert, warum digitale Spiele eine solche Faszination ausüben und woran Eltern erkennen, wenn’s zu viel wird. Moderator Rainer Maria Jilg fragt für euch nach: Wie finden Eltern einen gesunden Umgang mit Gaming? Und wie lässt sich ein ausgewogenes Maß im Familienalltag umsetzen?

Deine Gesundheit klärst Du mit Suchergebnissen im Web?

Ein klärendes Gespräch mit medizinischen Experten ist besser!

Unter 0800 1 265 265.